In Anlehnung an die hier bereits zuvor veröffentlichten Beiträge zum Volumenmanagement und zur Therapie der Hyperkaliämie ist es ein außerordentlicher Glücksfall, dass Josh Farkas von PulmCrit einen weiteren hervorragenden Post zu diesem Thema veröffentlicht hat, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Wie immer als kommentierte Transkription und mit freundlicher Genehmigung des Autors (die Begriffe NaCl 0,9% und (isotone) Kochsalz(lösung) werden im Folgenden äquivalent und austauschbar wechselseitig verwendet):

Die Debatte um Kochsalz- vs. balancierten Infusionslösungen wird ständig weitergeführt. Zwei neue Studien gehen hierzu erneut ins Detail: die SMART und die SALT-ED Studie. Dieser Beitrag soll die aktuellen Kenntnisse, von der Physiologie bis hin zu den Ergebnissen der neuen Studien, zusammenfassen.

Grund #1: Es gibt kein (physio-)logisch begründbares Prinzip isotone Kochsalzlösung zu verwenden.

Kochsalz ist eine hypertone, azidotisches Flüssigkeit (und alles andere als “normal”). Es gibt keine physiologische Begründung, was pfiffig daran sein sollte es Patienten zu infundieren. Anstelle eines wissenschaftlichen Hintergrunds, lassen sich die Gründe für den Gebrauch vielmehr auf die Folgenden zusammenfassen:

- Es ist billig.

- So haben wir es schon immer gemacht.

- Jeder im Krankenhaus verwendet es.

- So habe ich das gelernt.

- Scheint doch zu funktionieren.

- Die Pflegekräfte fangen immer selbstständig damit an.

Dies alles sind natürlich lächerliche Begründungen:

- Der Preisunterschied zwischen einem Liter Kochsalz und einem Liter Ringer-Laktat beträgt ca. 25 Cent. Leider scheint diese geringe Differenz nur auf den kanadischen Dollar übertragbar zu sein. Betrachtet man die Preislisten hierzulande ist Ringer-Laktat grob überschlagen in der gleichen Preiskategorie wie Vollelektrolytlösungen (Jonosteril, Sterofundin, E153, u.a.) einzuordnen. Im Vergleich zu NaCl 0,9% ist es auf den Liter dann doch ungefähr der doppelte Preis.

- Historisch betrachtet ist Kochsalzlösung die am häufigsten verwendete Infusionslösung; allerdings beweist das nicht, dass es auch die Beste ist. Diese Annahme lässt sich durch den sog. Status Quo Bias erklären, also der Glaube, dass konventionelle Therapie besser sei.

Grund #2: Eine Azidose wird durch NaCl verschlechtert.

Isotone Kochsalzlösung alleine kann bereits eine hyperchloräme Azidose verursachen. Bereits vor ihrer Akuttherapie sind einige Patienten schwer azidotisch. Es ist unverantwortlich ihnen eine Flüssigkeit zu verabreichen, welche diese Azidose weiter verschlechtert. Wenn NaCl 0,9% die Standardflüssigkeit zur initialen Volumentherapie ist, dann wird es auch azidotischen Patienten gegeben werden, bevor ihre Laborwerte zurückkommen.

Gesundheitssysteme sollten darauf ausgerichtet sein keine Schäden an den Patienten zu verursachen. Es ist eine schlechte Wahl NaCl 0,9% als Standardinfusion zu verwenden, weil es unweigerlich dazu führt, dass azidotische Patienten eine saure Flüssigkeit bekommen, was eine weitere Verschlechterung zur Folge hat. Hierbei handelt es sich um ein Versagen des Systems. Die Lösung wäre einfach auf eine balancierte, kristalloide Lösung als Standardlösung auszuweichen. Balancierte Lösungen werden immer den pH-Wert des Patienten in Richtung Normbereich bringen, so dass sie sicher sind, unabhängig von den Elektrolytwerten des Patienten . Inwieweit dies auf die Häuser, in denen ihr arbeitet zutrifft, könnt ihr natürlich nur selbst beantworten; aus meiner Perspektive war es in den Abteilungen, in welchen ich bisher gearbeitet habe, allerdings kein derartiges Problem, dass NaCl 0,9% als DIE Standardinfusionstherapie herangezogen wurde, sondern es wurde viel häufiger mit den geforderten balancierten Vollelektrolytlösungen gearbeitet.

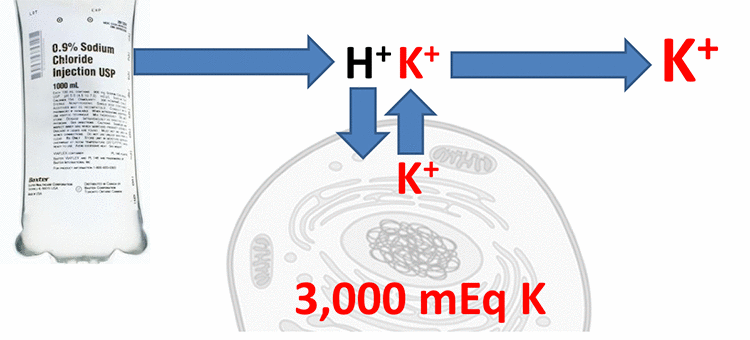

Grund #3: Isotone Kochsalzlösung kann bei einer Hyperkaliämie gefährlich sein.

Ein traditionelles Dogma lautet, dass Ringer-Laktat bei einer Hyperkaliämie nicht gegeben werden darf. Dieser Mythos wurde hier bereits aufgeklärt (und hier das Original von Josh; wer seine Französischkenntnisse auffrischen möchte findet hier noch das frankophone Äquivalent).

Die momentane Evidenz lässt vermuten, dass sogar das genaue Gegenteil des ursprünglichen Dogmas zutrifft: Bei einer Hyperkaliämie kann Kochsalz gefährlich sein. Der Grund hierfür liegt darin, dass Kochsalz selbst eine Azidose verursacht, was wiederum dazu führt, dass intrazelluläres Kalium ins Blut verschoben wird. Vier randomisierte, kontrollierte Studien, die an Patienten während einer Nierentransplantation durchgeführt wurden, konnte alle ein vermehrtes Auftreten von Hyperkaliämien unter Kochsalzinfusion aufzeigen (verglichen entweder mit Ringer-Laktat oder Plasmalyte ) .

Es ist natürlich nicht ganz klar, inwieweit diese Ergebnisse generalisiert auf alle Patienten übertragbar sind. Vom rein physiologischen Standpunkt aus betrachtet sollten sie es allerdings sein. So publizierten z.B. Martini et al 2013 ähnliche Ergebnisse, als sie Ringer-Laktat und isotone Kochsalzlösung bei einem Schweinemodel im hämorrhagischen Schock verglichen. Dennoch ist es möglich, dass Patienten mit einer adäquaten Nierenfunktion in der Lage sind das ins Blut übertretende Kalium zu kompensieren.

Grund #4: Eine hyperchloräme Azidose ist im Tiermodel schädlich.

Es steht außer Frage, dass isotone Kochsalzlösung eine hyperchloräme Azidose verursacht. Allerdings sind die Auswirkungen einer leichten hyperchlorämen Azidose diskutabel. Sind sie klinisch relevant oder handelt es sich lediglich um ein Abweichung von der Norm?

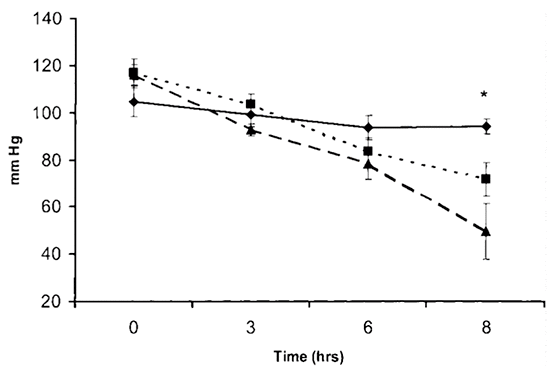

Kellum et al untersuchten 2004 an septischen Ratten die Folgen einer hyperchlorämen Azidose. Diese wurde durch Infusion von Salzsäure (ihr erinnert euch: HCl) in zwei unterschiedlichen Konzentrationen hervorgerufen und dann mit einer Kontrollgruppe verglichen, welche das gleiche Volumen an Ringer-Laktat erhielt. Die saure Infusion führte zu einer Abnahme des Blutdrucks, was nicht weiter überraschend war (vgl. Abb. 3). Bemerkenswert war vielmehr, dass die hämodynamische Dysfunktion schon bei einer lediglich milden Azidose auftrat (Basendefizit ~5 mmol/l). Dies lässt vermuten, dass im Rahmen einer Sepsis bereits eine leichte hyperchloräme Azidose Schaden verursachen kann.

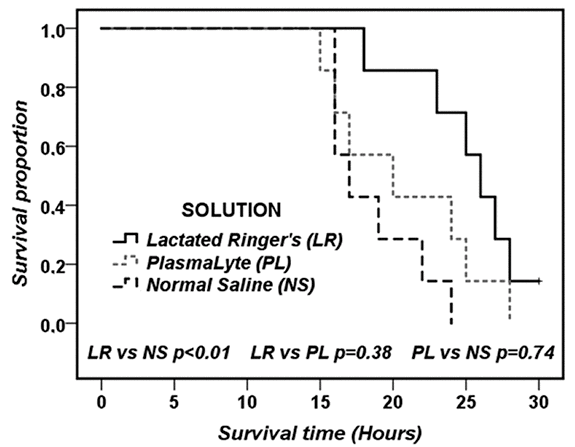

2016 verglichen Orbegozo et al isotone Kochsalzlösung vs. Ringer-Laktat vs. Plasmalyte (vergleichbar den hierzulande verfügbaren Vollelektrolytlösungen wie Jonosteril, Sterofundin, E153, u.a.) in einem Schafsmodel mit septischem Schock. Die Schafe, welche mit Kochsalzlösung behandelt wurden schnitten im Allgemeinen schlechter ab:

- schwerere Azidose

- verminderter kardialer Index

- verminderter Sauerstoffspiegel im Muskelgewebe

- verringerte mikrozirkulatorische Perfusion

- vermehrte Koagulopathie

- frühere Oligurie

- früheres Versterben (vgl. Abb. 4)

Diese Studie konnte zeigen, dass eine hyperchloräme Azidose bedingt durch eine Kochsalzinfusion Schaden verursachen kann. Die Unterschiede traten bereits bei einer geringen Elektrolytdifferenz auf, was wiederum vermuten lässt, dass auch eine leichte hyperchloräme Azidose gefährlich ist.

Grund #5: Kochsalz verursacht wahrscheinlich hämodynamische Instabilität.

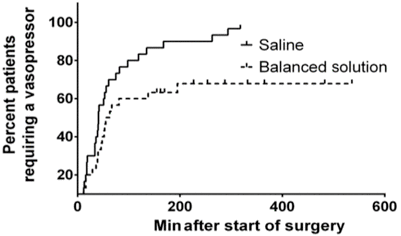

Potura et al randomisierten im Jahr 2015 Patienten, welche eine Nierentransplantation erhielten, in eine Gruppe, welche isotone Kochsalzlösung und eine andere Gruppe, welche Elomel Isoton Lösung erhielten (ein acetatgepuffertes, balanciertes Kristalloid) . Die Patienten in der NaCl 0,9% Gruppe waren häufiger auf Vasopressoren angewiesen (30% vs. 15%, p=0,03). Hierbei handelte es sich allerdings um einen sekundären Endpunkt.

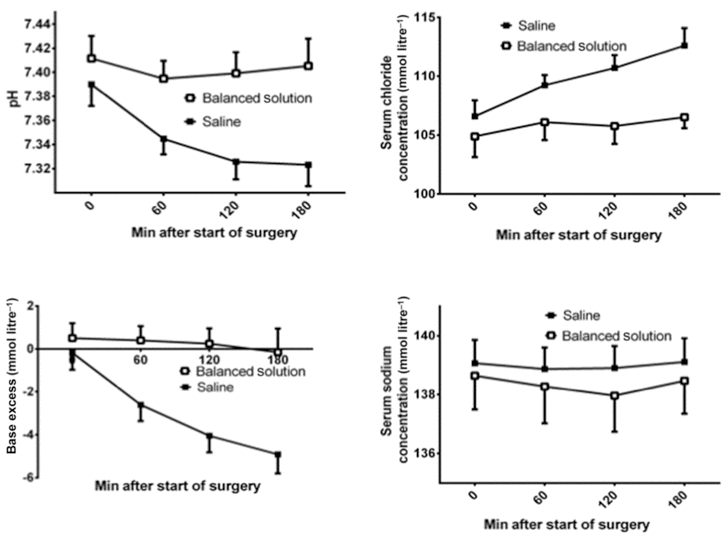

Pfortmueller et al gingen 2018 diesem Ergebnis mittels einer randomiserten, kontrollierten Doppelblindstudie weiter nach, indem sie die Gabe von isotoner Kochsalzlösung vs. Elomel Isoton Lösung bei Patienten untersuchten, die sich eines großen chirurgischen Eingriffes des Abdomens unterzogen. Die Patienten in der Kochsalz-Gruppe benötigten häufiger einen Vasopressor (primärer Endpunkt, vgl. Abb. 5). Beide Gruppen erhielten ungefähr drei Liter Flüssigkeit, was zu einer moderaten Differenz in den Elektrolytspiegeln führte (vgl. Abb. 6):

Aufgrund negativer Ergebnisse für die Patienten wurde die Studie frühzeitig nach Einschluss von lediglich 60 Patienten beendet . Nichtsdestotrotz decken sich die Ergebnisse mit denen von Potura et al aus dem Jahr 2015 und den oben angegebenen Untersuchungen am Tier.

Grund #6: Kochsalz kann eine vermehrte Entzündungsreaktion hervorrufen.

Mittels Infusion von Salzssäure induzierten Kellum et al 2006 in septischen Ratten eine hyperchloräme Azidose, wodurch es zu einem gleichzeitig Anstieg proinflammatorischer Zytokine kam. Ein ähnliches Ergebnis präsentierten 2014 Zhou et al, als sie, ebenfalls bei septischen Ratten, nach Volumentherapie mit Kochsalz höhere Interleukin-6 Spiegel beobachteten im Vergleich zur Volumentherapie mit Plasmalyte.

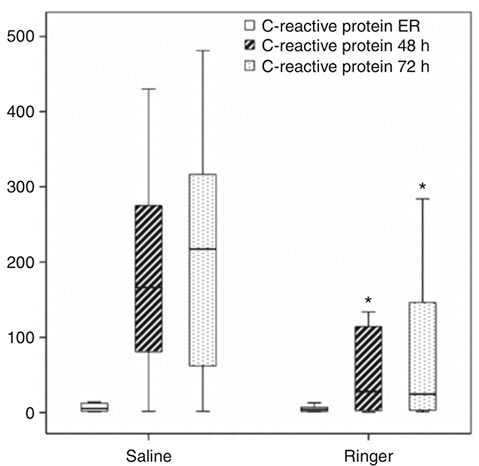

Wu et al führten 2011 eine randomisierte, kontrollierte Studie zum Vergleich von Ringer-Laktat und isotoner Kochsalzlösung an Patienten mit einer Pankreatitis durch. Die Patientengruppe, welche mit Kochsalz behandelt wurde, wies einen Tag nach Beginn der Therapie höhere CRP-Werte auf . Desweiteren schien Kochsalz den Rückgang der SIRS-Kriterien zusätzlich zu verzögern. Basierend auf dieser Studie wir z.B. vom American College of Gastroenterology in seiner 2013 publizierten Leitlinie Ringer-Laktat als Flüssigkeit der Wahl für die Volumentherapie im Rahmen einer Pankreatitis empfohlen. Die amerikanischen Kollegen hatten wahrscheinlich das Glück, dass sie ihre Leitlinie erst 2013 veröffentlicht haben und deswegen auch diese Studie mit implementieren konnten. In den 2012 veröffentlichten und inzwischen abgelaufenen deutschen S3-Leitlinien ist zur Volumentherapie keine konkretere Angabe zu finden, als auf Kolloide zugunsten von Kristalloiden zu verzichten. Allerdings wird die hier genannte Studie von Wu et al auch nicht erwähnt, möglicherweise lag sie zum Zeitpunkt der Konsensfindung auch noch nicht vor.

Im Februar diesen Jahres publizierten de-Madaria et al ähnliche Ergebnisse wie Wu et al. 40 Patienten mit akuter Pankreatitis wurden zwischen einer Therapie mit Kochsalz und einer mit Ringer-Laktat randomisiert. In der Kochsalzgruppe gab es zum einen einen nicht signifikanten Trend (p=0,06) hin zu mehr SIRS-Kriterien, zum anderen signifikant höhere CRP-Werte (vgl. Abb. 8). Allerdings bleibt unklar, inwieweit dies auf andere Erkrankungen übertragbar ist, auch wenn es sich z.B. bei einer Sepsis um einen ähnlichen Krankheitszustand handelt.

Grund #7: Isotones Kochsalz verursacht Nierenschäden.

Eine Hyperchlorämie verursacht eine renale Vasokonstriktion, was zur Annahme führt, dass Kochsalz die Nierenfunktion beeinträchtigt. Tatsächlich konnte diese Annahme bei septischen Ratten untermauert werden, bei welchen eine Volumentherapie mit NaCl 0,9% zu einer höheren Rate an Nierenschäden führte, im Vergleich zu einer Therapie mit Plasmalyte (Zhou et al 2014). In einer Gruppe Freiwilliger reduzierte ein Bolus von zwei Liter Kochsalzlösung den Blutfluss im renalen Kortex im Vergleich zu einem 2-Liter-Bolus Plasmalyte (Chowdhury et al 2012).

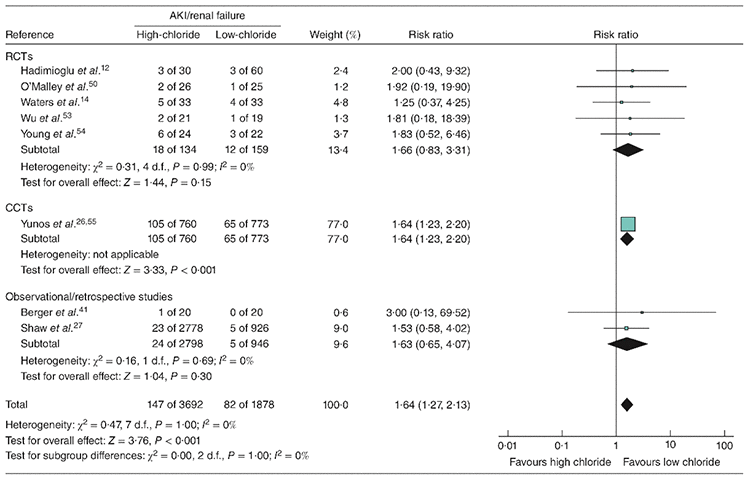

Eine wegweisende “Vorher-Nachher”-Studie wurde 2012 von Yunos et al publiziert. Durch eine geplante Umstrukturierung in der Abteilung wurden chloridhaltige Lösungen zur Volumentherapie auf einer Intensivstation vermieden. Nach dieser Umstrukturierung war ein Rückgang der akuten Niereninsuffizienzen zu verzeichnen. Die Vermutung, dass Kochsalz zu einem Nierenversagen führen kann, wird durch eine Metaanalyse, welche diese Studie, kleine randomisierte, kontrollierte Studien und retrospektive Studien beinhaltet, gestützt (vgl. Abb. 9):

Eine pragmatische, in Clustern randomisierte, Crossover-Studie wurde dieses Jahr unter dem Titel SALT-ED Studie publiziert und am Vanderbilt Emergency Department durchgeführt. Die Standardinfusionslösung zur Volumentherapie wurde monatlich zwischen Kochsalz und balancierten Kristalloiden (Ringer-Laktat oder Plasmalyte) gewechselt. Die Studie schloss Patienten ein, die stationär aufgenommen wurden. Sekundärer Endpunkt war u.a. große, die Nieren betreffende, nachteilige Ereignisse innerhalb eines Monats: Tod, Dialyse oder Verdoppelung des Kreatininwertes. Insgesamt wurden drei sekundäre Endpunkte definiert: Die erwähnten großen nachteiligen Ereignisse, akute Niereninsuffizienz Stadium 2 oder mehr und intrahospitales Versterben.

13.347 Patienten wurden eingeschlossen und erhielten im Median einen Liter Infusionslösung. 95% der Patienten, welche balancierte Kristalloide bekommen sollten, wurden mit Ringer-Laktat behandelt; somit kann man sagen, dass es sich am ehesten um eine Studie zum Vergleich von NaCl 0,9% und Ringer-Laktat handelt. Unter NaCl 0,9% stieg das Risiko für Versterben oder Nierenversagen (5,6% vs, 4,7%, P=0,01), wobei der Unterschied hauptsächlich durch die erhöhte Zahl an Nierenversagen verursacht wurde. Wie man vermuten kann, war die Subgruppe an Patienten mit bei Aufnahme bereits vorbestehender Nierenschädigung anfälliger für Schädigungen durch die Kochsalzinfusion (37,6% vs. 28% die Nieren betreffende, nachteilige Ereignisse, p<0,001).

Mittels der SALT-ED Studie konnte gezeigt werden, dass Kochsalzlösung das Risiko einer Niereninsuffizienz erhöht. Diese Studie ist deswegen bemerkenswert, weil Kochsalz sogar in geringen Mengen bei stabilen Patienten Schäden hervorrief. Bedingt durch die enorme Studiengröße, war es möglich den kleinen Unterschied bei der Niereninsuffizienz aufzuzeigen, welcher bei den meisten anderen Studien untergegangen wäre.

Natürlich ist ein Unterschied von 1% in den meisten Situationen nicht sehr beeindruckend. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es sehr einfach ist von NaCl 0,9% auf Ringer-Laktat zu wechseln (in den Staaten wohl nur mit ~25 Cent Mehrkosten). Die Number Needed to Harm für Kochsalz beträgt 111, was bedeutet, dass es (in den USA oder Kanada) ungefähr 28$ kostet ein Niereninsuffizienzereignis zu vermeiden. Geht man desweiteren davon aus, dass ein solches Ereignis ca. 1.700$ kosten kann, kommt man zu dem Schluss, dass ein Wechsel von Kochsalz zu Ringer-Laktat zum einen das Patienten-Outcome verbessert und gleichzeitig noch Geld spart . Natürlich ist klar, dass die Kosten des amerikanischen Gesundheitssystems nicht 1:1 auf das deutsche, österreichische oder schweizerische System zu übertragen sind. Dennoch ist es auch sicher bei uns so, dass ein verlängerter Krankenhausaufenthalt und die Behandlung etwaig entstandener Komplikationen schlussendlich teurer ist, als ein paar Euro für eine andere Infusionslösung.

Grund #8: Die SMART Studie.

Die Untersucher der SALT-ED Studie führten parallel eine andere Studie durch, die SMART Studie, welche kritisch kranke Patienten, die auf die Intensivstation aufgenommen wurden, einschloss. Auch hier wurde die Standardinfusionslösung sowohl in der Notaufnahme, als auch auf Intensivstation monatlich zwischen Kochsalz und balancierter kristalloider Lösung gewechselt. Die zu verwendende Flüssigkeit wurde unmittelbar in der Notaufnahme festgelegt und auf Intensivstation dementsprechend fortgeführt (im Gegensatz zu den meisten ITS-Studien, welche die initiale Volumentherapie in der Notaufnahme ignorieren). Die Nieren betreffende Ereignisse wurden als primärer Endpunkt definiert (Versterben, Dialyse oder Verdopplung des Kreatinins, alles innerhalb eines Monats). 15.802 Patienten wurden eingeschlossen, mit einer medianen Flüssigkeitsgabe von einem Liter. Erneut kam es in der Kochsalzgruppe zu einem Anstieg der Todesfälle oder der renalen Schäden (15,4% vs. 14,3%, p=0,04).

Der vielleicht interessanteste Aspekt dieser Studie findet sich allerdings in der Tatsache, dass der Unterschied in dem kombinierten Endpunkt hauptsächlich durch den Mortalitätsunterschied verursacht wurde (11,1% vs, 10,3%, p=0,06). Dies lässt die Vermutung zu, dass Kochsalz nicht nur für Niereninsuffizienz verantwortlich ist, sondern auch Schäden über zusätzliche Mechanismen hervorrufen kann (z.B. hämodynamische Instabilität und vermehrter Entzündungsreaktion) .

In der Subgruppenanalyse scheint Kochsalz die Mortalität bei septischen Patienten (29,4% vs. 25,2%; p=0,02) oder dauerhaft dialysepflichtigen Patienten (18,4 vs. 12,2%; p=0,01) zu erhöhen . Auch wenn das natürlich nur hypothesengenerierend ist, so ergibt es doch Sinn:

- Septische Patienten können sensibler hinsichtlich der hypotensiven und proinflammatorischen Effekte von Kochsalz sein.

- Dialysepatienten haben keine endogene Möglichkeit sich vor einer hyperchlorämischen Azidose zu schützen.

Grund #9: Es gibt bessere Optionen.

Ringer-Laktat wird aufgrund mehrerer Gründe, welche alle Quatsch sind, gemieden:

- Eine Hyperkaliämie ist keine Kontraindikation für Ringer-Laktat.

- Ringer-Laktat hat lediglich minimale Auswirkungen auf den Serum-Laktat-Spiegel, so dass die Möglichkeit zur Messung desselben nicht beeinträchtigt wird.

- Eine Leberzirrhose oder sonstige hepatische Insuffizienz sind keine Kontraindikation für Ringer-Laktat (außerdem müsste die Leber nahezu gänzlich aufgegeben haben, bevor sie aufhört Laktat zu metabolisieren). Sogar wenn die Leber überhaupt nicht mehr in der Lage wäre Laktat zu metabolisieren, so wäre Ringer-Laktat dennoch als sicher einzustufen. Ringer-Laktat ist niemals in der Lage eine Laktatazidose hervorzurufen, da es Natriumlaktat (als nur das Na-Salz der Milchsäure und keine Milchsäure selber) enthält. Natriumlaktat kann auch als Treibstoff für Gehirn und Herz bezeichnet werden, d.h. wenn es zu einer Akkumulation von Natriumlaktat kommt, könnte man sogar von einem potentiellen Benefit sprechen.

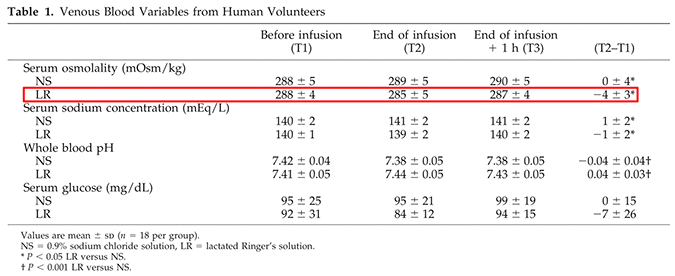

- Mäßige neurologische Schädigung: Ringer-Laktat ist leicht hypoton, wodurch es theoretisch zu einem Anstieg des intrakraniellen Drucks führen kann. Dennoch verursacht die schnelle Infusion von großen Volumina Ringer-Laktats nur kleine, vorübergehende Veränderungen in der Serumosmolalität (vgl. Abb. 10). Das bedeutet aber, dass Ringer-Laktat wahrscheinlich auch bei Patienten mit leichter oder mittlerer neurologischer Schädigung eine adäquate Wahl darstellt .

Was ist nun das beste Kristalloid?

Vollelektrolytlösungen und Ringerlaktat sind beides Verbesserungen gegenüber isotoner Kochsalzlösung aka NaCl 0,9%. Allerdings haben die einzelnen balancierten Kristalloide nicht die gleiche Zusammensetzung. Hinsichtlich eines direkten Vergleichs zwischen Ringer-Laktat vs. Plasmalyte (dem amerikanischen Äquivalent einer Vollelektrolytlösung) gibt es aktuell keine gute Evidenz. Dass ich Ringer-Laktat den Vorzug gebe, hat folgende Gründe.

- Ringer-Laktat verwendet als zugesetztes Anion Laktat, im Gegensatz zu Plasmalyte, welches Acetat und Gluconat verwendet (Jonosteril und E153 verwenden ebenfalls Acetat, Sterofundin dagegen Laktat). Bei Laktat handelt es sich um eine physiologischere Wahl, was sogar zu einer Steigerung der kardialen Funktion führen kann.

- Der Zusatz von Calcium in Ringer-Laktat mag einen leichten hämodynamischen Vorteil bieten.

- Die SALT-ED Studie gibt uns gute Evidenz hinsichtlich der Überlegenheit von Ringer-Laktat zu NaCl 0,9%. Das gibt Ringer-Laktat aktuell in der Evidenz den besten Rückhalt aller balancierter Kristalloide.

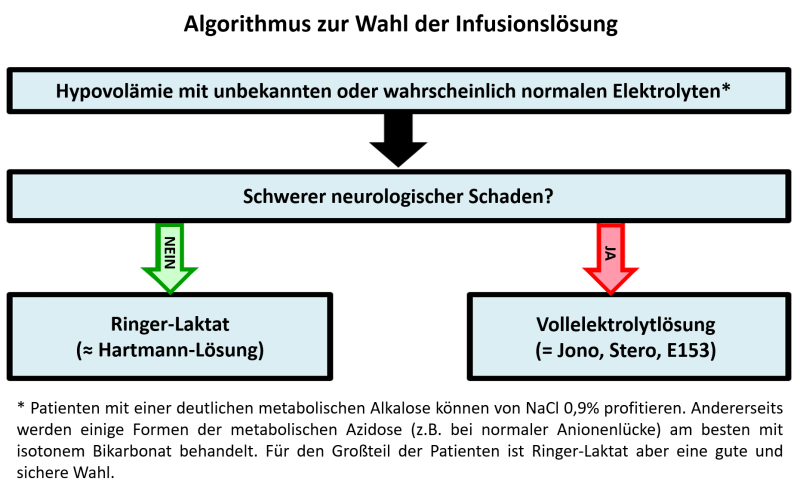

Mein Entscheidungsfindung sieht demnach wie folgt aus:

- Isotone Kochsalzlösung ist eine hypertone, azidotische Flüssigkeit. Für die Verwendung zur Volumentherapie existiert keine physiologisch tragbare Argumentation.

- Es gibt einige potentielle Probleme, die durch Kochsalz verursacht werden können. Dazu gehören die hyperchloräme Azidose, Hyperkaliämie, hämodynamische Instabilität, renale Minderperfusion, systemische Entzündungsreaktion und Hypotension.

- In den letzten Jahren sind zahlreiche, kleine randomisierte, kontrollierte Studien zu diesem Thema veröffentlicht worden, welche die unterschiedlichen Probleme mit NaCl 0,9% beleuchten.

- Die SMART und die SALT-ED Studie sind wirklich große Crossover-Studien, welche Kochsalz mit balancierten Kristalloiden bei kritisch und nicht so kritisch kranken Patienten vergleichen. In beiden Studien kam es assoziiert mit dem Gebrauch von Kochsalz zu einem Anstieg von 1% hinsichtlich Versterbens und Niereninsuffizienz.

- Die Kombination der gewonnenen Erkenntnisse aus den physiologischen Hintergründen, Untersuchungen an Tieren, zahlreichen randomisierten, kontrollierten Studien, der SMART- und der SALT-ED Studie sagen uns, dass die Zeit gekommen ist isotone Kochsalzlösung bzw. NaCl 0,9% nicht mehr in der Volumentherapie zu verwenden.

Weiterführende Informationen (alle im Original von Josh Farkas, teils bereits auf http://www.dasfoam.org veröffentlicht):

- Zum Grundverständnis: pH & balancierte Kristalloide

- Zum tieferen Verständnis: Balancierte Kristalloide 2.0

Notes

Vom physiologischen Standpunkt aus betrachtet wird eine Lösung als “normal” bezeichnet, wenn sie isoton ist, also die gleiche Tonizität hat wie der menschliche Körper. Da NaCl 0,9% hyperton ist, handelt es sich eigentlich um keine “normale” Lösung. Ich war deswegen schon geneigt sie in diesem Post eher als abnormale Salzlösung zu betitulieren, was einer physiologisch genaueren Beschreibung entspräche. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass das Wortspiel mit “Normal Saline” und Abnormal Saline Solution (ASS)” in der deutschen Sprache leider nicht ganz so griffig und übertragbar ist.

Wenn Ringer-Laktat z.B. einem Patienten mit metabolischer Azidose gegeben wird, wird der pH-Wert in Richtung normaler Werte erhöhen. Alternativ dazu wird Ringer-Laktat aber auch bei einem Patienten mit metabolischer Alkalose den pH-Wert in Richtung normaler Werte verschieben. Ringer-Laktat ist sicher nicht immer die ideale Infusionslösung, um die Säure-Basen-Verschiebung eines Patienten zu korrigieren. Dennoch ist Ringer-Laktat immer eine sichere Alternative mit der Tendenz den pH-Wert gen normaler Werte zu verändern.

Das hier verwendete balancierte Kristalloid nennt sich Elomel Isoton, eine Lösung mit Na+ 140 mmol/l, Cl- 108 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Ca++ 2.5 mmol/l, Mg++ 1.5 mmol/l und Acetat 45 mmol/l. Dies Lösung enthält im Vergleich zu Ringer-Laktat oder Plasmalyte eine höhere Konzentration an biologisch aktiven Basen (welche beide ~28mmol/l Laktat oder Acetat enthalten). Dadurch ist Elomel Isoton wahrscheinlich ein wenig alkalisierender als diese beiden.

Es ist außerdem nicht ganz klar, ob die positiven hämodynamischen Effekte teilweise nicht auch durch den Calciumanteil in Elomel Isoton zu erklären sind, als lediglich durch die pH-Verschiebung. Hin oder her, die Studie scheint dennoch immer noch zu vermitteln, dass Ringer-Laktat verglichen mit NaCl 0,9% Vorteile bringt (insbesondere vor dem Hintergrund, dass Ringer-Laktat Calcium enthält und ähnliche Auswirkungen auf den pH hat wie Elomel Isoton.

Das CRP ist hinsichtlich des Outcomes einer Pankreatitis ein akzeptierter prognostischer Faktor. CRP-Spiegel geben annähernd den Spiegel des Zytokins Interleukin-6 wider. Somit sind diese Ergebnisse beim Menschen weitestgehend übereinstimmend mit den Untersuchungen am Tier von Zhou et al, welche zeigen konnte, dass Kochsalz die Interleukin-6-Spiegel ansteigen lässt.

Die meisten Patienten, welche eine akute Niereninsuffizienz erleiden, werden dadurch nicht versterben. Das bedeutet, wenn Kochsalz lediglich durch seine Nephrotoxizität schädlich wäre, würde man erwarten, dass die Zahl der Patienten, welche eine Niereninsuffizienz bekommen die Zahl der Todesfälle überschreitet. Die Tatsache, dass die Mortalität höher ist als die Häufigkeit an akuten Niereninsuffizienzen führt zur Annahme, dass Kochsalz über mehrere Mechanismen Schäden verursacht.

Man muss beachten, dass bereits dialysepflichtige Patienten kein Nierenversagen entwickeln konnten, so dass der Unterschied im primären Endpunkt bei Dialysepatienten hauptsächlich durch den Mortalitätsunterschied verursacht wurde.

Eine anderer Weg dies zu beschreiben geht wie folgt: Ringer-Laktat besitzt eine Osmolalität von 254 mOsm/l und einer Osmolarität von 274 mOsm. Der Unterschied ist dadurch bedingt, dass die Ionen Komplexe bilden und innerhalb der Ringer-Laktat Lösung zusammenkleben. Es ist natürlich streitbar, welche Zahl die biologisch betrachtet bedeutendste ist, da die Ionen im Blut dissoziieren können. Um konservativ zu bleiben gehen wir von 254 mOsm/l aus. Basierend auf dieser Zahl geben wir einem Patienten zwei Liter Ringer-Laktat, was zu einer Abweichung von 72 mOsm führt, also ungefähr das gleiche wäre, wenn wir dem Patienten 250 ml freies Wasser gegeben hätten. Jetzt sind 250 ml freien Wassers aber eine Menge, welche wir oft ohne weiteres Nachdenken geben (z.B. mittels 250 ml Azithromycin, aufgelöst in einem Beutel G5). Das bedeutet aber, dass die Gabe von 2 Litern Ringer-Laktat ähnliche Auswirkungen haben müsste wie die Gabe von zwei Litern Plasmalyte plus 500 mg Azithromycin i.v. (in 250 ml Lösungsmittel). Niemand wird zweimal darüber nachdenken, ob er einem Patienten mit erhöhtem intrakraniellen Druck Azithromycin geben darf. Leider machen sich hier wieder die unterschiedlichen Medikamentenzubereitungen und -verfügbarkeiten hier und über den Teich bemerkbar, denn eine intravenöse Zubereitung von Azithromycin ist mir zumindest in Deutschland nicht geläufig, die österreichischen Kollegen müssten auf Zithromax zurückgreifen können, allerdings trifft die Infusionsmenge auch ungefähr für inravenöses Clarithromycin zu.

Bildnachweis: Titelbild: Aufnahme von Salzkristallen von DataHamster, veröffentlicht als creative commons.

Erstmal vielen Dank für den tollen Artikel! Ich will auch gar nicht den Schlussfolgerungen widersprechen, allerdings habe ich eine Anmerkung zur SALT-ED Studie. Ich habe mir die gerade durchgelesen und für die Behauptung, dass selbst kleine Mengen NaCL bei gesunden Patienten Schäden hervorrufen habe ich keinen Beleg gefunden. In der Studie wird meines Wissens nämlich nicht darauf eingegangen, welche Mengen an Infusionslösungen den verstorbenen Patienten beziehungsweise den Patienten mit Nierenversagen verabreicht wurde. Zwar beträgt der Median 1000ml (Mittelwert 1600 +- 1100), jedoch haben auch über 30 Prozent der Patienten über 2l Infusion bekommen. Daher finde ich die Schlussfolgerung, dass selbst kleine Mengen schädlich sein können, nicht haltbar beziehungsweise nicht von Evidenz belegt.

Viele Grüße

Simon